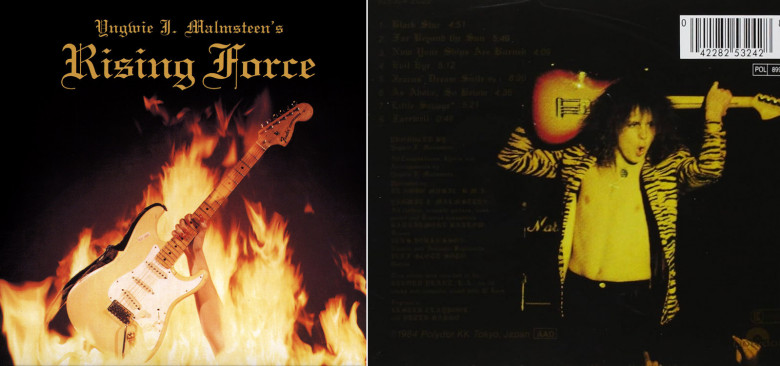

Plongée en 1986, quand un jeune Suédois secoue l'univers du rock instrumental : Rising Force de Yngwie Malmsteen n'est pas seulement un premier album, c'est une déflagration néoclassique. Mélangeant la sueur du heavy metal à la poussière dorée de Bach, Malmsteen impose une virtuosité mécanique et passionnée qui s'empare de l'ampli et des partitions baroques avec l'arrogance d'un conquérant - et change à jamais le paysage des guitar-heroes.

Un regard dans le rétro. 1986. Jeff Beck et Frank Zappa explorent déjà les contrées du rock instrumental, Vinnie Moore va faire parler de lui la même année, mais Joe Satriani et Steve Vai sont encore inconnus au bataillon des guitar heroes.

Il y a des disques qui arrivent comme des cailloux lancés dans le calme d'un étang. Et puis il y a Rising Force. Celui-là, il est arrivé comme une foudre gelée s'abattant sur les champs d'un rock qui se croyait aguerri, mais qui, en 1984, n'avait pas vu venir le vent de l'histoire souffler des contrées du Nord.

Le Suédois Yngwie Malmsteen n'est pas un guitariste, c'est une force de la nature, un déséquilibre organisé. C'est l'homme qui a dit : "Bien. Nous allons prendre la sueur du heavy metal et la mélanger à la poussière d'or de Jean-Sébastien Bach". Et il l'a fait. Avec une arrogance calme, celle du gars qui sait qu'il a déjà gagné la partie.

Ce que l'on entend dès les premières secondes de "Black Star", ce n'est pas seulement de la musique, c'est une mécanique d'horloger déréglée par un excès de passion. C'est le son de l'ambition pure.

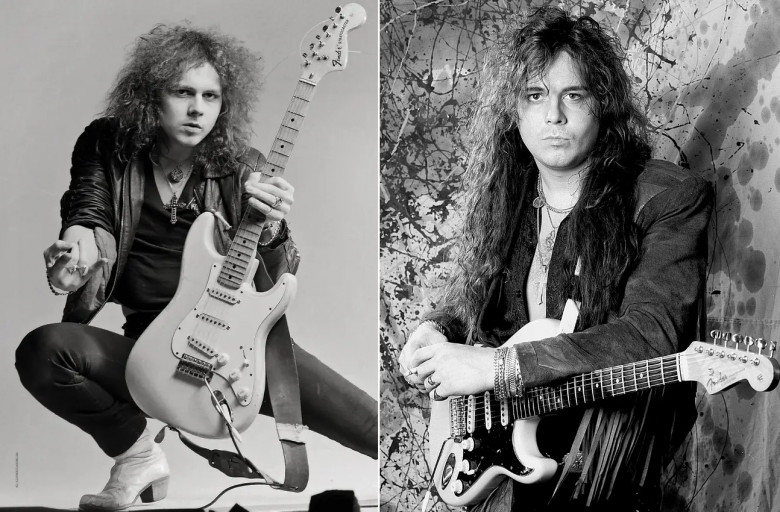

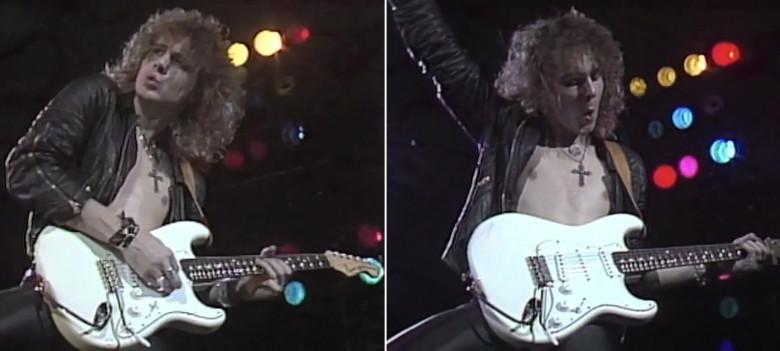

Malmsteen, le jeune homme au regard de conquérant (et déjà arrogant ?), a débarqué en Amérique avec l'idée absurde de jouer des arpèges en aller-retour de manière chirurgicale sur des amplis poussés à un volume où même le diable hésiterait à s'approcher. Il a pris le manche de sa Fender, l'a éviscéré - le scalloping qu'il nomme - creusant le bois entre les frettes pour que ses doigts ne touchent que la corde, comme on touche une âme. Une pureté dérangée qui permet à son vibrato, plus nerveux qu'une journée d'attente, de singer le violon d'un Paganini possédé.

La légende raconte que de nombreux guitaristes américains, après avoir écouté "Far Beyond the Sun", ont décroché leur guitare pour l'étudier ou l'ont rangée dans son étui, découragés. La vitesse n'est pas le but, elle est le véhicule qui transporte l'âme baroque au cœur du bruit électrique.

Les chroniques de l'époque ont parlé de "virtuosité gratuite". Elles n'avaient rien compris. Ce n'était pas gratuit, c'était le prix à payer pour atteindre une expression jusqu'alors inédite.

La véritable colonne vertébrale de ce disque n'est pas le rock'n'roll, mais une vénération des maîtres européens. Malmsteen s'est avéré être un archéologue du son, fouillant dans les partitions poussiéreuses pour y extraire le feu et le fer.

Paganini, le démon de la vitesse : l'agilité folle des solos, les sauts de cordes et la fluidité des arpèges balayés sont une transposition directe des Caprices pour violon seul de Niccolò Paganini. Malmsteen n'est pas un shredder ordinaire : il est un Paganini en blouson de cuir, utilisant l'électricité pour donner à la technique de la première moitié du XIXe siècle la violence sonore des années 80.

Bach, l'ordre dans le chaos : ce qui donne du corps et une gravité solennelle aux morceaux comme l'introduction de "Black Star", c'est l'infusion des séquences harmoniques de Jean-Sébastien Bach. Il ne s'agit pas de notes au hasard, mais d'une application rigoureuse de la gamme harmonique mineure, conférant à chaque riff cette austérité et cette mélodie typique du contrepoint baroque.

Albinoni, la mélancolie du grand geste : le sommet lyrique du disque, "Icarus Dream Suite Op. 4", est l'aveu le plus honnête. Une pièce qui s'appuie sur le célèbre Adagio en Sol mineur (attribué à Albinoni ou du moins de Giazotto, mais qu'importe la filiation exacte). Il y a là, clairement, le geste du gamin qui montre fièrement sa trouvaille, sa pièce d'horlogerie cachée à l'intérieur de sa machine à décibel. Le classique est là, vivant, respirant, mais tordu par le vent marin et l'électricité Marshall.

Écoutez "Far Beyond the Sun". Derrière le shredding implacable, il y a une solitude immense. Ce sont des gammes harmoniques qui s'enroulent comme des volutes de fumée dans une cathédrale vide. C'est l'écho d'un rêve d'enfant qui a lu Icare et a décidé de voler malgré tout, même si la cire fond sous la chaleur des néons de la ville.

Malmsteen joue seul, souvent seul. Même quand les musiciens sont là - comme le batteur Barriemore Barlow (de Jethro Tull !) qui a posé ses frappes complexes avec une rapidité d'exécution déconcertante - ils sont les fondations solides de ce monument dressé à la gloire de l'instrument. Le chant du jeune Jeff Scott Soto sur les deux pistes vocales fait figure d'exception, de parenthèse humaine dans un discours d'archange.

Autre exception : sur "Evil Eye", qui est basé sur la pièce classique "Bourrée" de Johann Krieger, la guitare est rejointe par un autre cavalier tout aussi fou : le claviériste Jens Johansson. Il n'est pas un accompagnateur : il est un duelliste. Johansson se lance dans des solos de synthétiseur d'une technique comparable à celle de Malmsteen, créant un concerto électrique où le clavier n'est plus un fond sonore, mais un deuxième instrument soliste, alimentant la ferveur néoclassique.

Ce disque est un choc tectonique. Il a créé un fossé : ceux, galvanisés, qui ont décroché leur guitare pour l'étudier et ceux qui l'ont remisée, disais-je précédemment. Il a prouvé qu'un album instrumental, même sans distribution massive au départ, peut s'imposer par la seule force de sa singularité.

Ce son, voyez-vous, n'est pas une bénédiction, c'est une volonté féroce. Il ne s'obtient pas par miracle, mais par la compréhension intime que l'électricité est un esprit qu'il faut contraindre.

Le secret d'Yngwie n'est pas dans le futur, mais dans le passé le plus ardent de l'amplification britannique. Il lui faut le Marshall, le vieux, le classique (ces têtes 1959, ces JMP), car il y cherche la lumière crue, celle qui ne ment pas.

Le geste est simple, mais radical : il faut pousser le volume à l'outrance. Ce n'est pas pour faire du bruit pour du bruit, c'est pour que l'ampli, essoufflé, commence à chanter de lui-même. C'est le point de rupture où le son devient tenu, où la note, même jouée en coup de vent, refuse de s'éteindre et s'étire dans un long sustain mélancolique.

Puis vient l'artifice, le coup de pouce décisif. Cette petite boîte grise ou jaune, la pédale Overdrive/Booster (souvent une DOD 250), n'est pas là pour tordre le son comme on tord un chiffon. Elle est là pour frapper le préampli de plein fouet. Elle lui donne le coup de grâce en saturation, l'obligeant à s'ouvrir encore davantage, à cracher le feu tout en conservant la clarté acérée.

Car c'est le paradoxe : malgré la violence, la précision du baroque doit rester intacte. Le son doit être puissant, certes, mais aussi défini. Si les arpèges de Paganini se transformaient en bouillie, l'illusion s'écroulerait.

C'est ainsi qu'il réconcilie les contraires : le rugissement du Marshall et la précision du clavecin. C'est le son d'un homme qui a mis le feu à une bibliothèque pour en extraire la seule page qui l'intéressait. Le son d'une épée médiévale qui aurait été trempée dans l'éther électrique.

Rising Force est la chronique d'une victoire solitaire. La première échappée belle d'un homme qui, quarante ans plus tard, n'a jamais dévié de sa trajectoire néoclassique et enflammée. Au point qu'on l'aura depuis fréquemment accusé de ne jamais se renouveler. C'est un disque qu'il faut écouter non pas pour la vitesse, mais pour le cœur antique qui bat sous cette armure de cuir. C'est un cri d'éternité, emballé dans les sons clairs et claquants d'une production américaine.

Un disque essentiel. Une pièce à conviction dans le grand dossier de l'histoire du rock.

- Forum groupes/Artistes

- Malmsteen 5219

- Yngwie malmsteen 124

- Forum guitare

- Authentification Fender strat US signature Malmsteen 6

- La strat srv ou yngwie malmsteen ? 25

- Fender Malmsteen's (1ere version) Rising Force Club 343

- Forum pédales, effets, home-studio

- YJM 308 (Dod "Malmsteen"): installer une LED 10

- Recherche delay bonne qualité (comme Echo Etude Malmsteen) 9

- Forum recherche de tablatures

- Tablature ? Malmsteen ? SVP ? 14

- Forum technique

- Yngwie Malmsteen “Trilogy Op.5” leçon à vitesse réduite ! 2

- Echo Etude / Delay / Malmsteen 14

![[Namm 2012] Ovation YM63 Yngwie Malmsteen Signature Viper](https://www.guitariste.com/share/articles/2012/01/2404-sml-ovation-ym63-6p-208.jpg)

![[Namm 2012] Ovation YM68 Yngwie Malmsteen Signature Viper](https://www.guitariste.com/share/articles/2012/01/2403-sml-ovation-ym68rc-208.jpg)

Vos commentaires

Écrire un commentaire